Tu passes le bac de français ? CLIQUE ICI et deviens membre de commentairecompose.fr ! Tu accèderas gratuitement à tout le contenu du site et à mes meilleures astuces en vidéo.

Voici une analyse linéaire pour le bac de français de la lettre 20 (lettre XX) du roman épistolaire Lettres d’une Péruvienne de Françoise de Graffigny.

L’extrait étudié va de « Le gouvernement de cet empire, entièrement opposé à celui du tien » à « de l’impossibilité de vivre sans honte

» .

Lettres d’une Péruvienne, Lettre XX, introduction

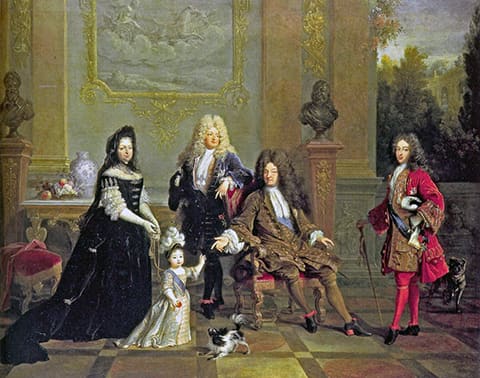

Françoise de Graffigny publie les Lettres d’une Péruvienne en 1747 après avoir tenté une carrière dans l’écriture théâtrale et fréquenté les salons où elle a rencontré Voltaire, Marivaux, Rousseau, d’Alembert et Diderot.

Après avoir été capturée par les Français, la jeune héroïne Péruvienne, Zilia, découvre le monde et notamment la bonne société parisienne. (Voir la fiche de lecture complète pour le bac de français de Lettres d’une Péruvienne)

Le regard de Zilia perd de sa naïveté et s’affute progressivement. Elle commence à maîtriser le français et revient de certaine de ses illusions sur l’espoir d’un retour notamment.

Au gré de ses aventures, elle porte un regard critique sur les institutions religieuses puis, à la lettre 20, elle aborde les institutions politiques comme attendu dans un roman épistolaire inspiré des Lettres persanes.

Problématique

Comment le regard neuf et étranger de Zilia permet-il à Françoise de Graffigny de réaliser une critique efficace de la société et du gouvernement français ?

Plan linéaire

Dans un premier temps, nous verrons que le regard neuf et étranger de Zilia permet une description satirique de la monarchie absolue.

Dans un second temps, nous étudierons que la satire se porte sur la société française.

I – Une satire de la monarchie absolue

de « Le gouvernement de cet empire« … » à « besoins mal satisfaits »

La lettre 20 se propose d’étudier le « génie » de la nation française, c’est-à-dire ce qui fait son caractère propre.

Zilia aborde d’emblée le gouvernement, ce qui est une tradition bien installée depuis Montesquieu dans les Lettres persanes où le regard neuf et étranger permet de prendre une distance critique avec les institutions françaises.

Le complément de nom «de cet empire » donne d’emblée une tonalité satirique. En effet, Zilia ne connaît que la forme impériale de son propre gouvernement mais Françoise de Graffigny semble se plaire à réduire le gouvernement français à un empire qui n’a que la force comme principe de gouvernement.

Zilia met en évidence l’opposition entre les deux modes de gouvernement (Inca et français) (« entièrement opposé à celui du tien

») et justifie cette opposition par une inversion : « Au lieu que le Capa Inca est obligé de pourvoir à la subsistance de ses peuples, en Europe, les souverains ne tirent la leur que des travaux de leurs sujets

».

Le syntagme Capa Inca (prononcé Sapa Inca) crée un jeu de mots sur l’adjectif latin « sapiens » et place le gouvernement inca sous l’égide de la sagesse.

À l’opposé, les gouvernements européens s’appuient sur le travail des sujets c’est-à-dire sur la force physique et non sur l’intelligence, le terme « travail » étant issu du latin tripalium qui suggère la torture.

Ensuite, on ne peut qu’être surpris du premier verbe employé pour qualifier le mode de gouvernement de l’Empire Inca : « est obligé ». Alors que les gouvernements européens sont des monarchies absolues de droit divin, qui fixent les devoirs de leurs sujets, le gouvernement inca se caractérise d’abord et avant tout par ses devoirs envers ses peuples. Cette inversion met en lumière le caractère tyrannique des gouvernements européens.

Françoise de Graffigny distille d’autres piques à travers la dénomination du peuple : le peuple dans l’Empire Inca est dénommé « ses peuples » . Le déterminant possessif « ses » a une charge presque affective « ses peuples ».

Au contraire, les peuples européens sont dénommés « leurs sujets », le terme « sujets » renvoyant à la monarchie absolue et marquant un lien de sujétion entre le peuple et le souverain.

Le déterminant possessif « leurs sujets » n’a plus du tout un sens affectif mais prend un sens utilitaire, presque féodal, le peuple étant la propriété domaniale du souverain.

Enfin, le terme de « subsistance » fait l’objet d’une nouvelle inversion polémique sous la plume de Graffigny. Alors que le gouvernement Inca n’existe que pour assurer la subsistance de ses peuples, ce qui constitue une pratique de bon gouvernement, les gouvernements européens utilisent leurs sujets pour assurer leur propre subsistance. Les sujets ne sont donc que les instruments au service de la subsistance du gouvernement européen.

II – Une étude de la société française

De « Les malheurs des nobles« … » à « vivre sans honte »

Graffigny, à travers Zilia, se lance ensuite dans une étude sociologique et économique de la société française.

Elle aborde d’abord ce qu’elle considère constituer la tragédie des familles de la noblesse, avec l’antithèse « magnificence apparente / misère réelle

».

Le vocabulaire employé pour qualifier la situation de ces familles nobles appartient au registre tragique : « malheurs », difficultés », « misère réelle »

.

La suite laisse transparaître une critique de la bourgeoisie d’argent qui est en train de déclasser la noblesse de sang et de mérite, à travers une phrase qui prend l’allure d’une maxime par l’utilisation du présent de vérité générale : « Le commun des hommes ne soutient son état que par ce que l’on appelle commerce ou industrie : la mauvaise foi est le moindre des crimes qui en résultent

».

Clairement ici, l’autrice fait référence un changement de paradigme emblématique des tensions du XVIIIème siècle : le remplacement de la noblesse par la bourgeoisie qui, malgré sa réussite dans le commerce et l’industrie, valeurs montantes du siècle, reste pour Graffigny « le commun des hommes ».

Cette réussite résulte d’ailleurs d’une tâche morale, « la mauvaise foi » qui laisse entrevoir tout un panel de vices sans qu’elle ne les mentionne : « le moindre des crimes qui en résultent

».

Graffigny crée ensuite un effet de zoom sur « Une partie du peuple », très probablement ce que l’on nomme le Tiers-Etat, les travailleurs de la société féodale.

Graffigny reproche au système monarchique de compenser la précarité du Tiers-État par l’ « humanité des autres

», c’est-à-dire par la charité. Mais elle condamne surtout la pingrerie des élites qui demeure « si bornée ».

Sur ce sujet, Graffigny a donc une conception très classique, presque médiévale de la politique sociale car elle ne remet pas en cause la charité. (Au XVIIIème siècle, on ne concevait par l’État comme pourvoyeur de sécurité sociale et il faut se garder d’appliquer des schémas qui ne sont pas ceux de l’époque !).

Puis Françoise de Graffigny reprend un thème traditionnel de la philosophie politique du XVIIème et XVIIIème siècle : la libéralité originelle de la nature (on retrouve par exemple cette idée chez Fénelon dans Les Aventures de Télémaque en 1699) et la répartition inique (injuste) des richesses entre les hommes.

Le champ lexical de l’économie (« acquérir », « donnée », « posséder », « avoir », « recevoir »

) souligne que Graffigny aborde la question de la richesse des nations. Ce champ lexical est aussi le champ lexical de la possession comme si, dans le monde actuel, la dimension de l’être était remplacée par celle de l’avoir.

De plus, en évoquant l’ « or » en début de phrase, Graffigny revient subtilement aux origines de la colonisation espagnole, et fait ironiquement de l’or le centre de tout.

L’antithèse (« une portion de cette terre que la nature a donnée à tous les hommes

») rappelle le phénomène d’accaparement des terres par un petit nombre et l’injuste et inégale répartition des biens entre les hommes.

La répétition de l’adjectif « impossible » suggère la situation de blocage économique de la France : « Sans posséder ce qu’on appelle du bien, il est impossible d’avoir de l’or

» et témoigne du cercle vicieux qui condamne les nécessiteux à la pauvreté.

Graffigny montre aussi subtilement qu’un nouveau lexique est en train de s’installer et de remodeler les esprits : c’est peut-être là que la charge satirique est la plus virulente. En effet, en précisant « ce que l’on appelle du bien

», elle suggère le glissement de sens du terme « bien » du sens moral au sens économique, comme si l’économie et les valeurs bourgeoises éclipsaient la morale et la générosité désintéressée.

Le bien perd sa dimension philosophique et spirituelle pour ne devenir qu’une notion économique.

Le champ lexical de la philosophie « inconséquence », « lumières naturelles », « raison », « insensée »

précédé du verbe « blesse » souligne le hiatus entre la raison et le fonctionnement économique en cours dans le pays. Il ne reste plus que la « honte » évoquée de manière anaphorique dans le texte.

À travers Zilia, Graffigny critique en effet le système économique dans la monarchie absolue.

Dans le système monarchique, tout est centré autour du Roi et de l’État ,dans un fonctionnement pyramidal représenté par l’expression « de la honte à recevoir de tout autre que du souverain ce qui est nécessaire au soutien de sa vie et de son état

».

En étant le seul créateur de richesse, le souverain absolu paralyse tout : l’économie, la charité potentielle des sujets entre eux, l’initiative. Il devient le maître de tout comme le montre les termes « vie » et « état ».

Il est comme un maître qui dispose de sujets esclaves sur lesquels il a droit de vie et de mort. Ainsi, règne l’arbitraire et la disproportion comme le suggère l’antithèse « ce souverain répand ses libéralités sur un si petit nombre de ses sujets en comparaison de la quantité des malheureux

».

L’opposition entre « petit nombre » et « quantité » révèle une vie politique marquée par la disproportion, qui avantage les proches du souverain mais laisse les autres de côté.

Graffigny montre que la monarchie absolue a perdu le sens du bien commun et protège ses sujets à l’aide de faveurs ou d’avantages arbitraires. C’est l’anti-portrait du bon gouvernement.

Graffigny insiste sur le caractère tragique de cette situation politique à travers un vocabulaire mettant en relief le caractère irrationnel et déraisonnable de ce système politique : « folie », « ignominie », « mort », « impossibilité », « honte

».

Lettres d’une Péruvienne, Lettre 20, conclusion

Françoise de Graffigny, comme l’avait fait Montesquieu dans Lettres persanes, s’inscrit dans la tradition des Lumières en analysant le système politique et économique en France. C’est un passage attendu pour un roman épistolaire mettant en scène un personnage étranger qui découvre la France.

Derrière cette analyse, Graffigny affirme un style discrètement polémique en s’attaquant – et de manière directe – aux sources de la monarchie absolue et aux méfaits économiques qu’elle crée. La monarchie absolue est pour Françoise de Graffigny l’anti-portrait du bon gouvernement.

La critique du gouvernement français, qui n’assure sa subsistance qu’en s’appuyant sur le travail du peuple, laisse entendre la diatribe de La Boétie dans le Discours sur la Servitude volontaire dénonçant les gouvernements tyranniques.

Tu étudies Lettres d’une Péruvienne ? Regarde aussi :

- Dissertation sur Lettres d’une Péruvienne

- Lettres d’une Péruvienne, lettre 4 : analyse

- Lettres d’une Péruvienne, lettre 9 : analyse

- Lettres d’une Péruvienne, lettre 10 : analyse

- Lettres d’une Péruvienne, lettre 21 : analyse

- Lettres d’une Péruvienne, lettre 29 : analyse

- Lettres d’une Péruvienne, lettre 34 : analyse

- Lettres d’une Péruvienne, lettre 38 : analyse

Les 3 vidéos préférées des élèves :

- La technique INCONTOURNABLE pour faire décoller tes notes en commentaire [vidéo]

- Quel sujet choisir au bac de français ? [vidéo]

- Comment trouver un plan de dissertation ? [vidéo]

Tu entres en Première ?

Commande ton livre 2026 en cliquant ici ⇓

En Troisième ?

Ton livre pour le Brevet ici ⇓