Tu passes le bac de français ? CLIQUE ICI et deviens membre de commentairecompose.fr ! Tu accèderas gratuitement à tout le contenu du site et à mes meilleures astuces en vidéo.

Voici une analyse du poème « À la musique » d’Arthur Rimbaud.

Voici une analyse du poème « À la musique » d’Arthur Rimbaud.

1 – A la musique, Rimbaud, analyse linéaire pour l’oral de français

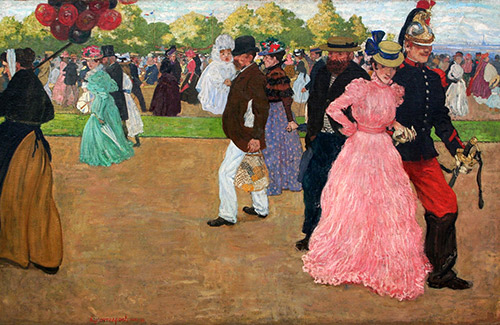

Écrits quand Arthur Rimbaud avait 16 ans, les Cahiers de Douai regroupent vingt-deux poèmes, répartis en deux liasses. Au printemps 1870, le conflit entre la France et la Prusse devient de plus en plus probable. Dans cet univers militaire et menaçant, Rimbaud dresse dans «A la musique» une galerie de portraits satirique de la bourgeoisie provinciale pour évoquer la place marginale du poète.

Problématique

En quoi ce poème au registre satirique dépeint-il la condition du poète ?

Poème étudié

Place de la Gare, à Charleville.

Sur la place taillée en mesquines pelouses,

Square où tout est correct, les arbres et les fleurs,

Tous les bourgeois poussifs qu’étranglent les chaleurs

Portent, les jeudis soirs, leurs bêtises jalouses.– L’orchestre militaire, au milieu du jardin,

Balance ses schakos dans la Valse des fifres :

Autour, aux premiers rangs, parade le gandin ;

Le notaire pend à ses breloques à chiffres.Des rentiers à lorgnons soulignent tous les couacs :

Les gros bureaux bouffis traînant leurs grosses dames

Auprès desquelles vont, officieux cornacs,

Celles dont les volants ont des airs de réclames ;Sur les bancs verts, des clubs d’épiciers retraités

Qui tisonnent le sable avec leur canne à pomme,

Fort sérieusement discutent les traités,

Puis prisent en argent, et reprennent : » En somme !… »Épatant sur son banc les rondeurs de ses reins,

Un bourgeois à boutons clairs, bedaine flamande,

Savoure son onnaing d’où le tabac par brins

Déborde – vous savez, c’est de la contrebande ; –Le long des gazons verts ricanent les voyous ;

Et, rendus amoureux par le chant des trombones,

Très naïfs, et fumant des roses, les pioupious

Caressent les bébés pour enjôler les bonnes…– Moi, je suis, débraillé comme un étudiant,

Sous les marronniers verts les alertes fillettes :

Elles le savent bien ; et tournent en riant,

Vers moi, leurs yeux tout pleins de choses indiscrètes.Je ne dis pas un mot : je regarde toujours

La chair de leurs cous blancs brodés de mèches folles :

Je suis, sous le corsage et les frêles atours,

Le dos divin après la courbe des épaules.J’ai bientôt déniché la bottine, le bas…

– Je reconstruis les corps, brûlé de belles fièvres.

Elles me trouvent drôle et se parlent tout bas…

– Et je sens les baisers qui me viennent aux lèvres…

Plan linéaire

Deux mouvements composent ce poème en alexandrins : les six premières strophes correspondent d’abord à la peinture satirique d’une bourgeoisie emprisonnée par des codes tandis que les trois dernières s’attachent à montrer la condition libre du poète.

I – Un regard satirique posé sur la bourgeoisie

L’en-tête place d’emblée le poème dans un cadre spatio-temporel réaliste : la place de la gare, lieu de passage, à Charleville-Mézières, ville natale de Rimbaud.

A – Un cadre général étriqué : 1ère strophe

Ce quatrain à rimes embrassées plante un décor à la fois urbain et naturel comme l’indique le champ lexical de l’extérieur : « place », « pelouses », « square », « arbres », « fleurs »

.

En réalité, dans le détail, Rimbaud critique ce cadre très codifié. En effet, dès le premier vers, le participe passé « taillée » et l’adjectif épithète « mesquines

», qui joue un rôle de personnification, laissent entrevoir une nature maîtrisée par la main de l’homme.

Par la suite, la proposition subordonnée relative « où tout est correct

» renforce l’idée d’une rigidité et d’une obsession de la norme.

Rimbaud joue également sur le terme « square » qui désigne un parc mais signifie également « carré » en anglais.

Puis la plume de Rimbaud continue à saisir sur le vif les personnages de la bourgeoisie, de façon acerbe. En effet, ils sont qualifiés de « poussifs », adjectif qualificatif à connotation péjorative. Ils semblent suffoquer sous l’effet de la chaleur.

Leur mode de vie est répétitif comme le suggère le complément circonstanciel au pluriel mis en apposition « les jeudis soirs

».

Enfin, leur physionomie laisse transparaître « leurs bêtises jalouses

». Rimbaud crée une corrélation entre la physionomie de ces bourgeois, leur rythme de vie et leurs travers qu’il va montrer du doigt.

B – Un spectacle ridicule : 2ème strophe

Le poète observe ce qui l’entoure et il s’en amuse. C’est ce que suggèrent l’irruption du tiret, les mentions de lieu (les compléments circonstanciels de lieu « au milieu du jardin » et « aux premiers rangs

» et l’adverbe « autour »).

L’artifice de la bourgeoisie se voit dans la dimension théâtrale de la scène. En effet, le « square » est organisé comme une scène de théâtre, ainsi qu’en témoigne le champ lexical de la comédie : « L’orchestre », « la Valse des fifres », « aux premiers rangs », « parade »

.

Ce spectacle des bourgeois paradant est sonore, grâce à la présence de « l’orchestre militaire » et à « la Valse des fifres

».

Il est également visuel grâce à tout un décorum fait de signes extérieurs cérémoniaux : la référence aux schakos témoigne de l’appartenance à un corps d’officier.

L’effet de retardement provoqué par l’inversion sujet-verbe – « parade le gandin

» – accentue le côté artificiel de la scène.

Le dernier vers, quant à lui, par l’utilisation du singulier et de l’article défini (« le notaire ») renvoie à une catégorie bourgeoise bien précise.

L’orchestre militaire semble donner l’occasion à la bourgeoisie de se montrer, et à Rimbaud de s’en moquer. En effet, ces bourgeois ne semblent pas sortir pour apprécier la musique mais pour se montrer.

C – Des portraits de bourgeois ridicules : 3ème strophe

Rimbaud s’amuse à dépeindre les signes extérieurs de richesse des bourgeois et à tourner en ridicule leurs attitudes.

Ainsi, le groupe nominal étendu (« Des rentiers à lorgnons

») réduit ces hommes à un objet et à une attitude négative, vu qu’ils sont prêts à souligner « tous les couacs

». Le recours à cette onomatopée et à un vocabulaire trivial (« gros », « réclames »

) participe à tourner en dérision une société qui semble figée et obnubilée par l’argent.

L’adjectif «bouffis» (v.10) fait subtilement allusion à « l’opéra-bouffe » (ou « opéra-bouffon ») une catégorie d’opéra-comique. Charleville –Mézières se transforme en vaste opéra-bouffe où la bêtise règne en maître. De plus, le jeu sonore sur la consonne « b » dans « bureaux bouffis

» prête à sourire.

La répétition de l’adjectif gros appliqué aux hommes ou à leurs épouses rend la satire patente.

Enfin, Rimbaud joue avec humour sur les termes : l’apposition « officieux cornacs

» fait référence, au sens propre, à une personne chargée de soigner et guider des éléphants (qui sont ici les femmes) et au sens figuré, à un guide. Mais le terme « cornacs » fait aussi penser à « mari cornu », c’est-à-dire « mari trompé ».

Quant aux femmes, elles font office de publicité ambulante, comme l’illustre la proposition subordonnée relative « dont les volants ont des airs de réclames

».

La verve satirique de Rimbaud se poursuit aussi dans le travail sur la musicalité des vers : tout le quatrain est construit sur l’omniprésence de nasales (« rentiers », « lorgnons », « traînant », « vont », « dont », « volants ») et d’assonances en « o » (« gros », « bureaux », « officieux cornacs »). Par là, le poète semble se rire de l’autosuffisance des bourgeois.

D – La critique des apparences : 4ème strophe

Le regard de Rimbaud s’attache à relever des détails de scène de genre, jusque « sur les bancs verts

».

D’autres personnages surgissent, comme appartenant à un monde à part : il s’agit « des clubs d’épiciers retraités ».

Le poète saisit l’ennui qui les caractérise, à travers la proposition subordonnée relative « Qui tisonnent le sable avec leur canne à pomme

».

Leur nonchalance affichée contraste avec le sérieux qu’ils veulent se donner, caractérisé par l’utilisation de trois verbes au présent de l’indicatif à valeur d’énonciation : « discutent », « prisent » et « reprennent ».

Leur conversation d’ordre politique suggérée par le complément d’objet « les traités » est en réalité creuse. En effet, Rimbaud crée un contraste entre deux expressions adverbiales : la théorie, « fort sérieusement » et la réalité « En somme ! ». Cette dernière, exprimée au discours direct et à la forme exclamative, semble mettre un point final à une discussion qui n’a jamais commencé.

E – L’oisiveté de la bourgeoisie : 5ème strophe

La description de la bourgeoisie se poursuit, non sans moquerie, en ce qui concerne la corpulence des hommes.

Ainsi, la strophe s’ouvre sur une proposition participiale où les sonorités s’entrechoquent : « Épatant sur son banc les rondeurs de ses reins ». Mais la tentative de dissimuler la corpulence est vaine puisqu’au vers suivant, le couperet humoristique tombe : « bedaine flamande

».

L’allitération en « b » et « d » accentue l’impression de rondeur qui se dégage de cette description : « Un bourgeois à boutons clairs, bedaine flamande

»

Ce signe extérieur de richesse s’accompagne d’oisiveté, comme l’illustre l’activité principale du bourgeois : fumer une pipe de luxe (l’onnaing).

La satire rimbaldienne transparaît dans le rythme des deux derniers vers : à l’instar du tabac qui déborde de la pipe, le verbe « déborde » est en position de rejet.

L’irrévérence du poète se lit également dans le traitement moderne du dernier alexandrin, où les deux hémistiches ne sont plus lisibles mais coupés par des tirets et par une adresse directe au lecteur (« – vous savez, c’est de la contrebande ; -«

). Tout n’est donc que vaine apparence, tout est faux chez ces bourgeois, jusqu’au tabac.

F – Une catégorie à part : 6ème strophe

La fin de ce premier mouvement joue un rôle de transition. En effet, le spectacle des bourgeois est remplacé par celui de voyous comme l’illustre le sujet postposé « les voyous », qui sera repris par un groupe nominal fonctionnant comme une onomatopée « les pioupious » et désignant de jeunes gens.

Leurs actions sont bien différentes de celles des bourgeois : ils « ricanent », deviennent amoureux, fument, « caressent ».

Le verbe de la proposition est retardé par une série d’observations : le participe passé « rendus amoureux » renvoie à une certaine sensualité ; le superlatif « très naïfs » suggère leur jeune âge ; le participe présent « fumant des roses

» souligne leur pauvreté et leur envie de rivaliser avec les bourgeois.

Leur objectif apparaît nettement dans le dernier vers, à travers le complément circonstanciel de but « pour enjôler les bonnes

», que Rimbaud fait suivre de points de suspension, comme un clin d’œil pour que le lecteur imagine la suite.

II – La condition du poète : une émancipation esthétique et sensuelle

Les trois derniers quatrains se distinguent nettement, notamment par l’irruption du pronom personnel de la première personne du singulier.

A – L’affirmation de la différence (7ème strophe)

Le tiret marque une prise de parole assurée et renforcée par le pronom d’insistance « Moi, je suis

».

La façon dont le poète se définit peut surprendre, à travers l’adjectif « débraillé » et la comparaison « comme un étudiant

». D’emblée, il affirme sa différence sociale, ce qui n’est pas sans rappeler le premier vers du poème « Ma bohème ». Il oppose à l’aisance matérielle de Charleville une attitude bohème et marginale.

Mais comme les voyous précédemment, le poète est attiré par la gente féminine, ici désignée par le groupe nominal « les alertes fillettes

».

Une complicité se noue, comme on peut le distinguer à travers l’affirmation « elles le savent bien », où le pronom « le » confirme la naissance d’un jeu de séduction.

L’ellipse du sujet « elles » dans l’expression « tournent en riant » et le retardement du complément d’objet direct « leurs yeux tout pleins de choses indiscrètes

» miment la vivacité d’une scène de séduction.

B – L’éveil de la sensualité (8ème strophe)

Le poète se place en observateur contemplatif de la beauté des jeunes filles, sensible à l’esthétique de la scène qu’il voit.

Le champ lexical du corps émerge peu à peu : « chair », « cous », « mèches », « dos », « épaules »

.

Les termes qui leur sont associés sont révélateurs de l’innocence féminine (les adjectifs « blancs », « frêles », « divin »

) et d’une certaine liberté (« folles »).

A la pesanteur des bourgeois qui provoquait le rire moqueur du poète succèdent désormais les courbes sensuelles des fillettes qui suscitent l’émerveillement silencieux du poète.

C – Vers l’érotisation de la scène (9ème strophe)

Le rythme du vers s’accélère en même temps que les sentiments du poète qui s’accentuent au fur et à mesure des observations.

Ainsi dans le vers « J’ai bientôt déniché la bottine, le bas…

», l’énumération coupée par les points de suspension laisse au lecteur la liberté de poursuivre la suite des découvertes.

Le verbe « reconstruire » dans « je reconstruis les corps

» rend compte de la tâche du poète, qui redonne sens et unité à ce qui l’entoure.

L’intensité des sentiments se lit dans le lexique utilisé (« brûlé de belles fièvres

») et dans la construction grammaticale qui oscille entre la première personne du singulier et la troisième personne du pluriel.

Le poète est à son tour l’objet de tous les regards et de toutes les discussions comme le suggère le troisième vers. Les sensations physiques se matérialisent (« – Et je sens les baisers qui me viennent aux lèvres…

») tout comme l’émoi du poète, rendu par les nombreux points de suspension.

Conclusion

Ce poème oppose deux catégories sociales : d’une part, les bourgeois affichant leur richesse et leur bêtise ; d’autre part, le poète, libre d’exister et de ressentir.

En effet, la plume satirique de Rimbaud tourne en ridicule les parures extérieures hideuses des bourgeois, leurs physiques disgracieux, leurs attitudes irrespectueuses : ils ne sont qu’apparences vides.

Par opposition, le poète apparaît libre, quelle que soit son apparence physique.

Il assume sa position d’observateur de la gente féminine et exprime sa sensualité. De la séduction à l’érotisation, il n’y a qu’un pas que Rimbaud ose franchir.

Émancipé des codes sociaux et esthétiques – la facture classique de l’alexandrin, les topoï de la poésie -, le poète est le seul à pouvoir créer quelque chose de nouveau.

2 – À la Musique, Rimbaud : commentaire composé pour l’écrit

Dans Cahiers de Douai, recueil composé des poèmes écrits en 1870, Arthur Rimbaud dépeint son adolescence à Charleville-Mézières.

Au printemps 1870, le conflit entre la France et la Prusse devient de plus en plus probable.

Dans cet univers militaire et menaçant, Rimbaud dresse dans «A la musique» une galerie de portraits satirique de la bourgeoisie provinciale (I) pour évoquer la place marginale du poète (II) et donner une définition nouvelle de la poésie (III)

Questions possibles à l’oral de français sur « A la musique »

♦ En quoi le poème «A la musique» est-il satirique ?

♦ Rimbaud écrit «Je est un Autre» dans la Lettre à Paul Demeny (15 mai 1871). En quoi ce poème illustre-t-il cette phrase ?

♦ Quelle vision de la société nous donne Rimbaud dans « A la musique » ?

♦ Quelle image du poète et de la poésie nous livre Rimbaud dans ce poème ?

I – Une satire de la bourgeoisie

A – La critique du matérialisme bourgeois

Dans « À la musique », Arthur Rimbaud fait la satire de la bourgeoisie.

Le champ lexical des métiers ou de l’étiquette sociale montre que Rimbaud passe en revue la bourgeoisie de Charleville-Mézières : «gandin», «notaire », «rentiers», «bureaux», «cornacs», «épiciers retraités », «voyous

». Il offre ainsi au lecteur un tableau sociologique de Charleville.

Ce que Rimbaud tourne en dérision, c’est le matérialisme de cette société, comme le montre le champ lexical de l’économie : «breloques à chiffres», «rentiers», «réclames», «clubs d’épiciers», «argent», «somme», «contrebande

».

Rimbaud souligne ainsi que les bourgeois sont obnubilés par l’argent.

Les personnes se confondent même avec leurs professions et n’ont pas d’existence propre comme le montre la synecdoque «Les gros bureaux

» (v.10) désignant ironiquement les employés de bureaux.

L’omniprésence de l’argent gagne même le langage. Ainsi, lorsque les personnages parlent de politique (les «traités»), ils utilisent un langage mathématique («En somme» v.16).

Ce jeu de mots de Rimbaud dénonce l’économisme d’une société qui n’envisage l’existence qu’à travers l‘argent et le confort matériel.

La caricature du bourgeois se poursuit avec le champ lexical de la corpulence : «gros», «bouffis», «grosses», «épatant», «rondeurs», «bedaine», «déborde

» qui se moque des bourgeois comme le faisait le célèbre caricaturiste Honoré Daumier (1808-1879) :

Bourgeois, Daumier

« Le banquier », Daumier

Cette caricature est accentuée par l’allitération en [b] qui fait songer à la « bedaine » des bourgeois : «Un bourgeois à boutons clairs, bedaine flamande».

Le rejet du verbe «Déborde» au vers 20 participe à la caricature en mimant la corpulence du bourgeois dont le ventre déborde :

Savoure son onnaing d’où le tabac par brins

Déborde – vous savez, c’est de la contrebande;-

B – La critique de la bêtise et des artifices bourgeois

Pour Rimbaud, cet obsession de l’argent et du confort conduit à la bêtise. L’esprit bourgeois est caractérisé par la rigidité et l’arithmétique.

Cette rigidité transparaît dans dans la forme géométrique de l’espace dans lequel évoluent ces bourgeois – des carrés ou des cercles : «Place de la gare», «Sur la place», «Square», «au milieu», «Autour

».

Rimbaud joue avec le terme «square» qui désigne une place mais qui signifie aussi « le carré » en anglais, suggérant la rigidité et le conformisme des bourgeois.

L’adjectif « correct », attribué au « square », montre une obsession de la norme (co-rectus : qui est conforme à la règle) : « Square où tout est correct

» (v.2).

D’ailleurs, dans l’espace bourgeois, la nature est bridée par l’artifice comme le montre le champ lexical du jardinage : «taillée», «mesquines pelouses», «square», «les arbres et les fleurs», «au milieu du jardin», «bancs verts», «gazons verts

».

Plus rien n’est naturel dans cet espace. Même la couleur verte est artificielle puisque le vert des bancs provient de la peinture : « les bancs verts

» (v.13). L’univers bourgeois n’est qu’une parodie de la nature.

L’artifice de la société bourgeoise se voit aussi dans la dimension théâtrale de la scène décrite.

En effet, le « square » est organisé comme une scène de théâtre comme le montre le champ lexical de la comédie : «Square», «L’orchestre», «aux premiers rangs», «parade», «à lorgnons», «chant des trombones

».

L’adjectif «bouffis» (v.10) fait subtilement allusion à « l’opéra-bouffe » (ou « opéra-bouffon ») une catégorie d’opéra-comique. Charleville –Mézières se transforme en vaste opéra-bouffe où la bêtise règne en maître.

La diérèse ironique « sé/ri//eu/se/ment » (au lieu de « sé/rieu/se/ment) montre le caractère pompeux et ostentatoire des bourgeois fiers de leurs connaissances géopolitiques (« les traités »).

Pire, les « officieux cornacs

» au vers 11 assimilent les bourgeois à des éléphants (les cornacs sont les personnes chargées de conduire les éléphants).

Les termes familiers (« Schakos », « pioupious

») accentuent la satire et vulgarité de la société de Charleville.

II – La place du poète

A – Le poète : un exilé dans cet univers bourgeois

Le poète est en opposition et en décalage avec cet univers bourgeois.

Ce décalage entre le jeune poète et la société bourgeoise se voit dans la composition même du poème.

En effet, 6 quatrains sont consacrés à la société de Charleville, puis 3 quatrains sont consacrés exclusivement au poète.

Cette opposition entre les 6 premiers quatrains et les 3 derniers montre la séparation entre Charleville et le poète.

Tout oppose les bourgeois et le poète.

A la rigidité et à l’aisance matérielle de Charleville, le poète oppose un attitude bohème et marginale : «débraillé», «étudiant», «drôle», «baisers

».

Il est celui qui dit «non» comme le montrent les tournures négatives (lexicales ou grammaticales) : «débraillé», «indiscrètes», «Je ne dis pas un mot».

Le poète est à la marge dans un univers masculin et militaire comme le montre le champ lexical de l’armée : «orchestre militaire», «schakos», «fifres», «trombones», «pioupious

».

Cet univers militaire est une allusion à la guerre franco-prussienne qui se prépare et nourrit l’antimilitarisme de Rimbaud.

Le poète souhaite fuir cet univers militaire et masculin pour se tourner vers la sensualité.

Le lieu, la «Place de la Gare» , représente d’ailleurs une ligne de fuite, une chance de départ.

B – Le poète en quête de sensualité

Dans les trois dernières strophes, le champ lexical de la féminité se substitue à l’univers militaire : «les alertes fillettes», «Elles», «leurs yeux», «corsage», «bottine», «bas», «Elles

».

Les dernières strophes évoquent les parties du corps féminin comme un blason poétique : «yeux», «cous», «mèches folles», «corsage», «frêles atours», «dos divin», «courbe des épaules», « bottine», «le bas

». (Le blason est un court poème qui fait l’éloge d’une partie du corps féminin)

Le regard est organisé de manière logique et descendante comme dans la tradition poétique des poètes de la Pléiade :

♦ La femme est abordée d’abord sous son aspect mystique : «leurs yeux», «dos divin

»;

♦ Le regard devient plus sensuel comme le suggère le champ lexical du regard : «je regarde», «je suis», «j’ai bientôt déniché», «je reconstruis

».

Les allitérations en [b] et [v], des consonnes labiales, introduisent de la sensualité dans le poème : « […] brulé de belles fièvres / […] – Et je sens les baisers qui me viennent aux lèvres

.».

Les points de suspension aux vers 33, 35 et 36 suggèrent le désir amoureux contenu et pudique :

J’ai bientôt déniché la bottine, le bas…

– Je reconstruis les corps, brûlé de belles fièvres.

Elles me trouvent drôle et se parlent tout bas…

– Et je sens les baisers qui me viennent aux lèvres…

Cette sensualité devient presque libertine : «choses indiscrètes», «chair», «mèches folles» , «corsages», «frêles atours», «le bas», «brûlé

».

Pour Rimbaud, la sensualité et le lyrisme est une manière d’être. C’est ce que montre le jeu de mots entre « être » et « suivre » qui sont homonymes une fois conjugué à la première personne :

♦ « Moi je suis […] sous les marronniers » (v.25)

(v.31)

♦ « Je suis […] le dos divin »

Suivre la sensualité est une manière d’être qui contraste avec l’existence normée et rationnelle de la bourgeoisie de Charleville.

Transition : Si Rimbaud donne une place marginale du poète dans la société, il donne surtout une définition nouvelle à la poésie.

III – Une définition nouvelle de la poésie

A – La poésie : un art musical

Le titre du poème « A la musique » se présente comme un hommage à la poésie qui, traditionnellement, est issue de l’art d’Orphée, poète et musicien dans la mythologie grecque.

Mais on remarque que le champ lexical de la musique («orchestre», «Valse», «fifres», «chant», «trombones

» ) évolue dans ce poème :

♦ Le début du poème est marqué par la musique militaire de la guerre franco-prussienne : « L’orchestre militaire, au milieu du jardin

» (v.5).

Les rimes croisées du quatrain reproduisent le rythme binaire des marches militaires.

♦ Dans les trois dernières strophes, la musique devient plus sensuelle et désordonnée comme le suggère le champ lexical du mouvement : «tournent», «mèches folles», «atours», «courbe», «me viennent

».

Ce mouvement reproduit les tournoiements d’une valse enivrante qui est la musique lyrique et amoureuse par excellence.

L’omniprésence du « je » dans les trois dernières strophes (« – Moi […] / « Je ne dis pas un mot » / « J’ai bientôt déniché

») souligne que le lyrisme reprend le dessus.

Le rythme irrégulier des vers, avec de nombreux rejets et contre-rejets, laissent entendre une musique imprévisible, habitée par des contrastes, caractéristique de la poésie rimbaldienne.

B – Une réflexion sur la création poétique

Rimbaud donne dans « A la musique » une définition de sa poésie.

La poésie a d’abord pour sujet et objet le « moi » comme le dévoile la place du moi dans le dernier vers : «- Et je sens les baisers qui me viennent aux lèvres».

Les tirets énigmatiques aux vers 25, 34 et 36 semblent être le signe d’un dialogue intérieur que le poète mène avec lui-même.

Cette multiplicité du « moi » préfigure le « Je est un Autre » qu’il écrira dans la Lettre à Paul Demeny (15 mai 1871).

Pour Rimbaud, la poésie a pour fonction de reconstruire le monde, de lui redonner du sens et une unité. C’est ce qui transparaît au vers 34 : « Je reconstruis les corps

» . La poésie a une fonction réparatrice.

De ce point de vue, la poésie est l’antidote à la guerre que connaît la France à cette époque. Là où la guerre démembre les corps, la poésie, animée par l’amour, les reconstruit.

A la musique, conclusion

Dans « A la musique » , Arthur Rimbaud chasse la médiocrité, la rationalité bourgeoise pour laisser place à la sensualité brimée par l’ordre bourgeois.

Mais la bourgeoisie, c’est aussi pour Rimbaud l’idéologie de l’argent, de la guerre, de la séparation. A travers l’écriture poétique, Rimbaud veut y substituer un esprit d’unité, de paix et de concorde.

Dans « Le Mal » ou « Le Dormeur du Val », Rimbaud s’attaque encore plus directement à la guerre franco-prussienne de 1870.

Tu étudies Rimbaud ? Regarde aussi :

♦ Dissertation sur Cahiers de Douai

♦ Biographie d’Arthur Rimbaud

♦ Roman, Rimbaud : commentaire

♦ Ma bohème, Rimbaud : commentaire

♦ Au cabaret-vert, Rimbaud : commentaire

♦ La Maline, Rimbaud : explication linéaire

♦ Rages de Césars, Rimbaud : lecture linéaire

♦ Bal des pendus, Rimbaud : lecture linéaire

♦ Le buffet, Rimbaud : commentaire

♦ Rêvé pour l’hiver, Rimbaud : analyse

♦ Aube, Rimbaud : commentaire

♦ Sensation, Rimbaud : commentaire

♦ Voyelles, Rimbaud : commentaire

♦ Ophélie, Rimbaud : commentaire

♦ Vénus Anadyomène, Rimbaud : commentaire

♦ L’éclatante victoire de Sarrebrück : analyse linéaire

♦ Le bateau ivre, Rimbaud : commentaire

♦ Le buffet, Rimbaud : commentaire

♦ Le châtiment de Tartufe, Rimbaud : analyse linéaire

♦ Première soirée, Rimbaud : lecture linéaire

♦ Les effarés, Rimbaud : lecture linéaire

♦ Morts de quatre-vingt-douze, Rimbaud : lecture linéaire

Les 3 vidéos préférées des élèves :

- La technique INCONTOURNABLE pour faire décoller tes notes en commentaire [vidéo]

- Quel sujet choisir au bac de français ? [vidéo]

- Comment trouver un plan de dissertation ? [vidéo]

Tu entres en Première ?

Commande ton livre 2025 en cliquant ici ⇓

Merci beaucoup d’avoir partagé cette analyse du poème. Elle est très complète et m’a permis d’entrevoir une partie de ce que le poète à à nous montrer.

Très bonne analyse du poème.

J’ai vraiment adoré cette analyse d’Arthur Rimbaud,dommage que je n’aie pas eu ce professeur,mais c’est normal j’ai 73 ans et toujours passionnée,par ce poète que j’ai beaucoup travaillé au Conservatoire merci pour tout Maude Huy Belgique.